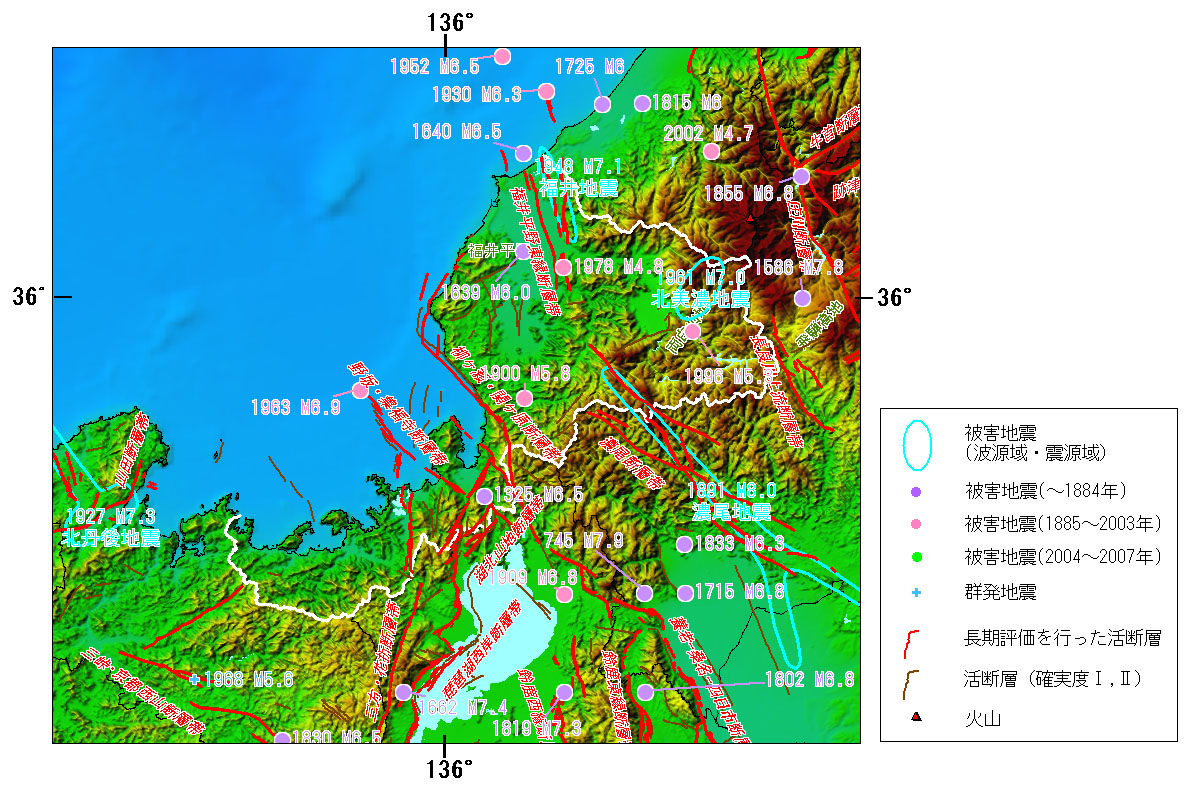

1963年3月27日に発生した越前岬沖地震は、福井県敦賀市や兵庫県豊岡市で震度5を記録し、広範囲に揺れをもたらしました。この地震をきっかけに、福井県では地域の防災対策が強化され、現在も地域防災計画の整備が進められています。本記事では、越前岬沖地震の概要と、それを教訓とした地域の防災対策について考えます。

若狭湾を震源とした地震

1963年(昭和38年)3月27日 越前岬沖地震

若狭湾を震源とするマグニチュード6.9の越前岬沖地震が発生し、福井県敦賀市と兵庫県豊岡市で震度5を観測したほか、関東甲信地方から九州北部地方までの広い範囲で揺れを感じました。

地域では発生した災害に対してその対策が検討されています。

地域の地震対策

福井県の地震対策

1963年に発生した越前岬沖地震を教訓に、福井県では様々な地震対策が行われています。

福井県では、危機事象が発生しまたは発生するおそれがある場合に、県民の生命、身体、財産への被害を防止・軽減するため、各部局において実施する危機対策の基本的枠組みとして「福井県危機対策基本指針」を定めています。

参照 福井県ホームページより

福井県の地域防災計画

福井県の地域防災計画は、災害対策基本法第40条の規定に基づき、福井県防災会議が作成する計画で、自然災害等から県土ならびに県民の生命、身体、財産を保護するため、県の地域にかかる災害予防、災害応急対策および災害復旧の諸施策を示すものです。

福井県では、地震や洪水などの自然災害に備えて、各市町村ごとに地域防災計画を策定しています。

参照 福井県ホームページ、福井県地域防災計画(各編)・福井県石油コンビナート等防災計画

防災計画は行政や自治体だけではなく、地域の人々が災害に備えるためも有益です。

地域の防災計画について

地域防災計画とは

地域防災計画は、地域の人々が協力して、災害に備えるための計画です。

子供たちにも分かりやすく伝えるために、自治体やNPO法人などが様々な取り組みを行っています。例えば、セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンでは、防災に子どもたちの声を反映し、災害時に子どもたちが主体的に行動できるよう、地域社会の防災(災害リスク軽減)体制強化事業を進めていくことを求めています。

参照 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン、国土交通省|防災学習ポータルサイト

地域防災計画データベース

火災の予防や消火、救急、救助など国民一人ひとりが安心して暮らせる地域づくりに取り組む消防庁の情報を発信しています。

出典 総務省消防庁 地域防災計画データベース

地域防災Web

地域防災Webでは、地域特性を数値や地図で見る機能、地域からの情報発信を行う機能、防災に関するコンテンツを探し出す機能などが提供されており、全国の地域住民をはじめ様々な方が参加しております。

出典 防災科学技術研究所|地域防災Web

まとめにかえて

災害は、地域によって発生する種類や頻度が異なります。

ハザードマップを確認することで、それぞれの地域の災害特性を知ることができます。自治体やNPO法人などでは、地域に合わせた防災対策を行っています。

地域のハザードマップや地域防災計画を、災害が起こる前に見ておくことは防災に取り組む上で有益です。

防災(ぼうさい)について学ぼう!考えよう!

内閣府や地方自治体が作成した子ども向けの防災啓発コンテンツもあります。全国から集められた防災について学べるものを紹介しています。

参照 内閣府防災情報のページ