火山

火山 火山噴火への心構えを考える・4月7日 イタリア・ヴェスヴィオ山噴火

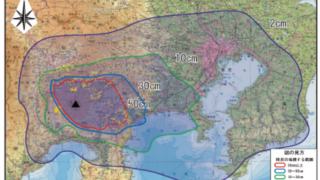

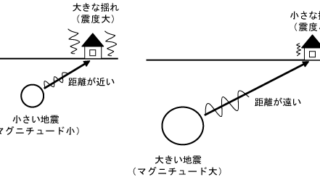

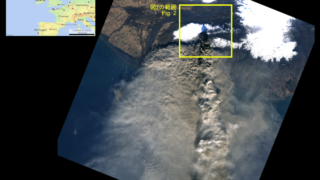

1906年4月7日、イタリアのヴェスヴィオ山が噴火し、大規模な降灰によって約300人が犠牲となりました。この火山は、西暦79年にポンペイを埋没させた噴火が有名ですが、その後も幾度となく噴火を繰り返しています。火山噴火は予兆があっても正確な予測が難しいため、日頃からの備えが重要です。本記事では、噴火時の安全対策や家庭でできる防災のポイントを紹介し、火山のリスクと向き合うための心構えを考えます。

火山

火山  火山

火山  地震

地震  火山

火山  地震

地震  事故

事故  地震

地震  地震

地震  火山

火山  地震

地震