838年、伊豆諸島の神津島で大規模な噴火が発生しました。火砕流が海へと達し、関東から近畿にかけて降灰が広がるなど、当時の人々に深刻な影響を与えたとされています。このような災害の記録は、単なる過去の出来事ではなく、私たちに「備え」の大切さを教えてくれる貴重な教訓です。先人たちはその体験を石碑や記録として後世に伝えようとし、私たちの防災意識の土台を築いてきました。過去を学び、未来へ活かすことは防災に取り組む上で有益です。

1000年以上前の噴火

838年7月29日(平安時代 承和5年7月5日) 伊豆諸島・神津島大噴火

伊豆諸島の神津島で大規模な噴火が始まった。この噴火では、海に達するような大規模な火砕流の発生と天上山溶岩ドームの生成を伴いました。

降灰は、9月にかけて関東・中部・近畿地方の広い範囲で観測されており、平安京でも降灰や東の方角からの爆発音の記録などが残っています。

過去の災害記録があること

1000年以上前の地震の記録があるのは、当時の人たちが未来の人たちにこのことを伝えたいと考えたからかもしれません。

災害遺構とは

教訓を未来に伝える災害遺構

災害遺構とは、過去に災害で被害にあった人達が、その災害からの教訓を将来に残したいと意図して残された(保存活動が行われてきた)構築物、自然物、記録、活動、情報等です。例えば、岩手県宮古市では、昭和三陸地震の津波被害の教訓を刻んだ石碑が建てられていますが、この石碑より高い場所に住んでいた人は、東日本大震災の津波による建物被害を受けませんでした。

このように、過去の災害時に残された「災害遺構等」を通じて得られる教訓を次世代に受け継いでいくことは、災害被害を軽減する上で極めて重要です。

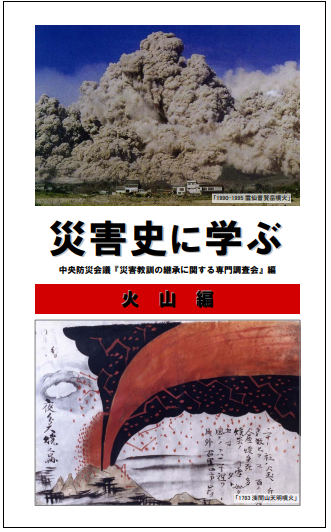

災害史に学ぶ

自然災害は、人間の営みに比べると、はるかに長いサイクルで発生します。規模の大きな災害ほどそれが発生した場合に、国民の多くはそれを初めて経験することになります。

阪神・淡路大震災では、6,400人を超える方々が犠牲になりました。『あの災害をもう二度 と繰り返したくない、そのためには過去を振り返って、過去の災害から学ぶことが大切だ』 ということを背景に、このプロジェクトはスタートしました。

出典 内閣府防災情報のページ|災害史に学ぶ

【教訓を後世に伝える】自然災害の伝承碑

全国各地の自然災害伝承碑が災害の教訓を後世に伝え、未来の防災意識向上に貢献しています。

まとめにかえて

日本は災害の多い国と言われています。1000年以上前から災害はあり、人々は被災しその後復興と復旧を繰り返してきて今日の社会があると言えます。

過去の人たちは自分たちの経験や知恵を少しでも未来の人に伝えようとしています。それらを受け取るかは今生きている自分たちの心構え次第です。防災の取り組みには、こうした心構えを持つことも有益です。

としまコミュニティ大学の講師をお迎えして、お話しいただきました。