地震が発生し命を守る行動をした後、どのように行動すればよいでしょうか。被災した場合、避難することが必要になります。どこにどのように避難するを考察してみます。

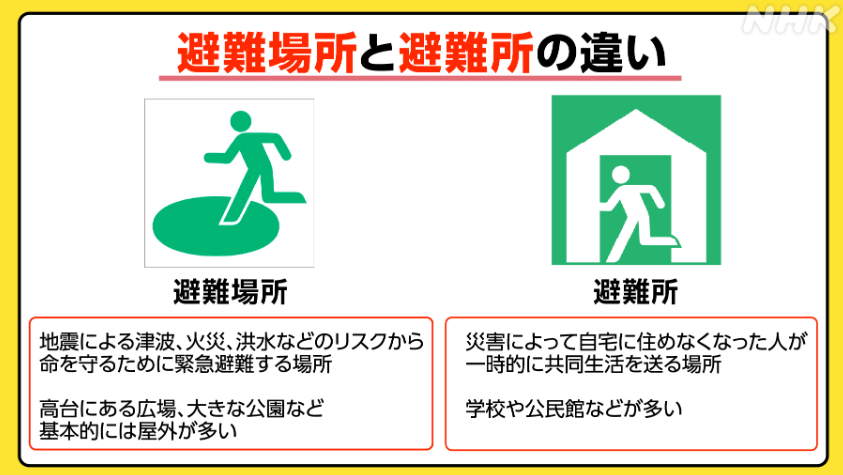

避難場所と避難所

聞きなじみのある言葉ですが、そのちがいを知っていますか?

出典 南あわじ市役所|「避難場所」と「避難所」のちがい 知っていますか?

避難場所

・津波、火災、洪水などのリスクから命を守るために緊急避難する場所

・高台にある広場、大きな公園など基本的には屋外が多い

避難所

・災害によって自宅に住めなくなった人が一時的に共同生活を送る場所

・学校や公民館などが多い

在宅避難

在宅避難とは、大きな地震が発生したとき、自宅に倒壊や焼損の危険性がない場合に、地域防災拠点(避難所)へ避難するのではなく、自宅で避難生活を送る方法です。

出典 横浜市 広報よこはま

非常持ち出し袋と備蓄品

大災害が発生したときには、電気やガス、水道、通信などのライフラインが止まってしまう可能性があります。ライフラインが止まっても自力で生活できるよう、普段から飲料水や非常食などを備蓄しておくことが大事です。

出典 政府広報オンライン|ライフラインの停止や避難への備えは?

防災用品

防災用品とは、災害が発生した際にライフラインが途絶えたり、食料品や日用品などの供給が絶たれたりしたときに使用するための備品です。災害を防ぐための備品と、被災後の生活を安全に過ごすための備品があります。

備蓄品

備蓄品とは、災害時に自宅で避難生活を送るために用意しておく生活必需品を指します。大規模な災害が発生すると、電気やガス、水道などのライフラインが止まる可能性があるため、備蓄品は災害時に生活していくために大切です。

復旧と復興

被災したときの生計の維持

被災しても生活は続きます。災害から立ち直るためには生計を維持していかなければなりません。そんなときのために、生活費の貸付制度があります。また、見舞金・弔慰金も、今後の暮らしの礎になることでしょう。税と社会保険料にも被災者への特別措置が用意されており、子供に必要になるお金にも支援の措置があります。

出典 政府広報オンライン

まとめにかえて

地震があり被災した場合、避難し避難生活を送りながら生活の再建に取り組むことになります。

防災は災害があり被災したとしても、生活再建をする上でその効果を発揮します。地震が起きても命が守れてケガもしないで、家が倒壊することもなく家具も転倒せず、ガラスも飛散しないで、当面の生活は備蓄で賄うことができれば、生活の再建に集中しやすくなります。

防災は復興の始まりと言えます。

そして災害前の生活を取り戻せたら、次の災害のための防災を始めることを考えてみます。

いざその時、その前は?

関連記事(地震)