1929年3月14日、茨城県石岡市で発生した「石岡大火」は、約2,000棟を焼失させ、3,000人もの被災者を出しました。しかし、火災後の復興では、都市計画の見直しが進み、広い通りや新たな建築様式の導入により、石岡の街は新たな姿へと生まれ変わりました。

本記事では、この大火を通じた復旧・復興の歩みを振り返るとともに、災害に備える「事前復興」の重要性について考えます。過去の経験から学び、より安全なまちづくりを進めるためには何が必要なのかを考察します。

大火と復興

1929年(昭和4年)3月14日 茨城・石岡大火

茨城県石岡市の中心部である、中町より出火した。強風やガソリンタンクが誘爆した影響もあり、中町・守横町が全焼し、金丸町・富田町・守木町・守横町・貝地町・木之地の一部地域も燃え、合計約2,000棟が全焼、被災者約3,000人の被害が出ました。

火災後の復旧と復興

この大火は「石岡大火」と呼ばれて、火災後は目抜き通りの中町通りが拡幅され、当時東京で流行していた看板建築や、ガス灯風の街路灯やプラタナスが並ぶ、洒落た通りとして復興しました。

「石岡大火」からの復興を兼ね、アスファルト舗装された全長490m、幅15m(≒8間)の八間道路の開通式が催行されました。

復興事前準備

早期の復興には、基礎データや復興を担う人材が必要となります。そのための準備をしておくことが重要です。

被災後は早期の復興まちづくりが求められますが、東日本大震災等これまでの大規模災害時には、基礎データの不足や喪失、 復興まちづくりを担う人材の不足などにより、復興に影響が生じたことがありました。

出典 国土交通省ホームページ

こうしたことから、防災・減災対策と並行して、事前に被災後の復興まちづくりを考えながら準備しておく復興事前準備※の取組を進めておくことが重要となっています。

※復興事前準備:平時から災害が発生した際のことを想定し、どのような被害が発生しても対応できるよう、復興に資するソフト的対策を事前に準備しておくこと。

復旧・復興まちづくりサポーター制度

制度の概要

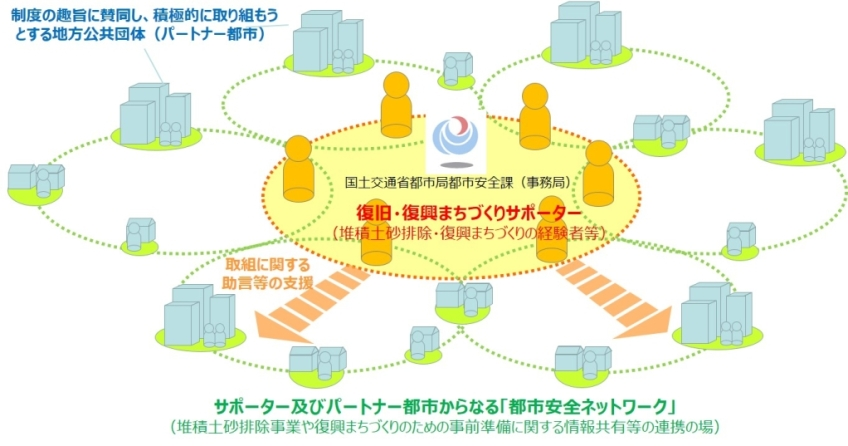

国土交通省では、「まちなかに堆積した土砂の排除」及び「復興まちづくりのための事前準備」についてノウハウを伝授できる地方公共団体の職員・OBを「復旧・復興まちづくりサポーター」(以下「サポーター」)として登録し、地方公共団体を支援する「復旧・復興まちづくりサポーター制度」を創設しました。

出典 国土交通省|都市防災|復旧・復興まちづくりサポーター制度

事前復興の発想

日本では、1980年以前は、災害前に復興を準備する例はほとんどありませんでした。しかし、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに、災害前に復興を準備する考え方が広まりました。

国は、1995年から、災害前に復興を準備するための計画を研究しています。また、地方自治体も、災害前に復興を準備するための取り組みを行っています。

災害前に復興を準備しておくことで、災害が起こった後も、早く復興することができます。

例えば、災害前に、避難所や仮設住宅の場所を決めておくことで、災害が起こった後も、すぐに避難することができます。また、災害前に、復興に必要な物資や資金を準備しておくことで、復興を早く進めることができます。

参照 日本災害復興学会|特集 事前復興 ~わが国における事前復興の取組み~より

まちづくりの取り組み

阪神・淡路大震災を契機としたまちづくりの萌芽

阪神・淡路大震災は計り知れない無数の犠牲と引き換え に、多くのまちづくりの教訓を残し、その後のまちづくりに多 大な影響を与えた。ここでは、その三点を指摘しておく。

協働のまちづくりの萌芽

いまや当たり前となっている「協働」や「住民参加」のあり方とその仕組みは、阪神・淡路大震災の復興まちづくりが契機となって発展していったと言っても過言ではない。阪神・淡路大震災の復興まちづくりの経験から「協働のまちづくり」が日本社会に定着したとも言われている。

阪神 ・ 淡路大震災では、都市機能の麻痺や公的機関の被 災により「自助」や「公助」による災害対応に限界が生じ、 従来は災害対応の主体として想定されてこなかった組織やコ ミュニティの役割が見直されることとなった。

市民社会の萌芽

阪神 ・ 淡路大震災では、都市機能の麻痺や公的機関の被 災により「自助」や「公助」による災害対応に限界が生じ、 従来は災害対応の主体として想定されてこなかった組織やコ ミュニティの役割が見直されることとなった。

事前復興まちづくりの萌芽

南海トラフ地震などの甚大な被害が想定される地域を中心 に、各地で「事前復興まちづくり」が進みつつある。「事前復 興」の概念は、阪神・淡路大震災の復旧・復興過程に関わっ ていた専門家の間から「ささやき」のように語られた言葉だと 言われているが、公式的に使われたのは阪神・淡路大震災 を踏まえての防災基本計画の緊急改定であると指摘されてい る。

出典 日本都市計画学会関西支部だより|阪神 ・ 淡路大震災後の 「まちづくり」 の展開より抜粋

復興まちづくり~100年先も安心を目指して~

関東大震災がもたらした被害、その後の復興、そして現代へ。

各時代の地図をベースに100年の時を超えた東京の姿を写真、動画等によりご覧いただけます。

出典 東京都都市整備局

まとめにかえて

災害が発生した後、被災する前の日常の生活を取り戻すことが一つの目標になります。

そして災害の前の状態に戻るだけでなく、より安全で安心してこれからも生活できる地域社会になることも目標と言えます。

復興の目標について

復興の目標は、以下の 3 つに集約される。

- その第 1は、何よりも被災によって受けた様々なダメージを克服し、被災者や被災地の暮らしを回復し、元気や希望を取り戻すことである。

- 第 2 の目標は、安全で安心できる地域社会をつくることである。

- 第 3 の目標は、災害によって顕在化した社会の矛盾や欠陥に向き合って、その克服をはかって新しい社会への扉を開くことである。

再生と自立、減災と安心、改革と進歩という 3 つの目標の達成を、総合的にはかっていくことが、真の

復興には求められるのである。ここでは、安全化をはかることだけが復興の目標でないことを、確認しておきたい。

出典 日本災害復興学会|復興まちづくりの現状と課題~震災からの再生に向けて~

「避難生活&住宅再建ガイドブック」

水害や地震で自宅が被害を受けてしまったら、ショックでどうしていいか分からなくなると思います。そんな時には、こちらの「避難生活&住宅再建ガイドブック」を見てみてください。被災してしまった時に、これだけは知っておいてほしいことを、専門家と一緒にまとめました。自分自身や家族はもちろん、職場や学校、地域のみなさまの命と暮らしを守るために、ご活用ください。

出典 NHK|災害列島 命を守る情報サイト