2009年(平成21年)8月11日に発生した駿河湾の地震が引き起こす脅威や防災に関する知識を深めることで、地震のリスクから身を守るために正しい情報を持ち、適切な行動を取ることが可能になります。そのためには、地震についての理解を深め、避難方法や災害時の行動について学ぶことが重要です。防災を意識することが、自らの生命を守るだけでなく、周囲の人々に対する配慮にもつながります。地震についての基本的な知識等の情報を持っていることは守る行動をとる上で有益です。

駿河湾の地震と東海地震

2009年(平成21年)8月11日 駿河湾の地震

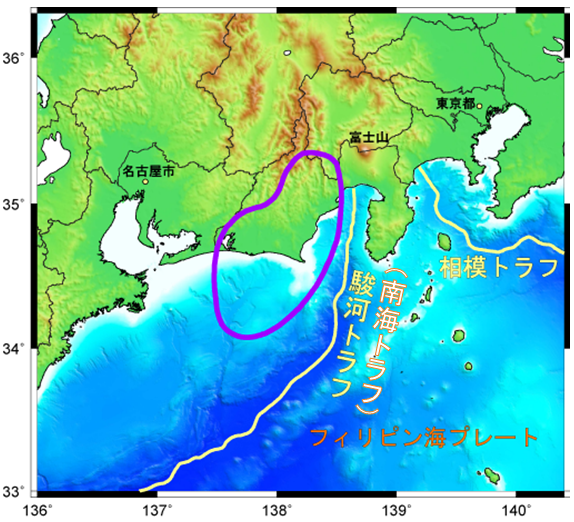

駿河湾を震源とするマグニチュード6.5の地震が発生し、静岡県焼津市などで震度6弱を観測したほか、静岡県沿岸で数十cmの津波が観測されました。

震源が東海地震の想定震源域内であったことから、運用開始後初となる「東海地震観測情報発表」が発表されましたが、東海地震へ結びつく変化なしの判定となりました。

東海地震とは

東海地震は、南海トラフ沿いで想定されている大規模地震(以下、「南海トラフ地震」という)のひとつで、駿河湾から静岡県の内陸部を想定震源域とするマグニチュード8クラスの地震です。この地域では、1854年の安政東海地震の発生から現在まで160年以上にわたり大規模地震が発生しておらず、さらに、駿河湾地域では御前崎の沈降や湾をはさんだ距離の縮みなど地殻のひずみの蓄積が認められていることから、「東海地震はいつ発生してもおかしくない」と考えられてきました。

出典 気象庁ホームページ

地震について防災を学ぼう

大規模な災害に対しては、地域の防災力を高めて被害の軽減を図ることが極めて重要です。

クイズで防災を学ぼう

「防災・危機管理e-カレッジ」は、住民の方々に、インターネット上で防災・危機管理に関する学びの場を提供することを目的としています。

過去の災害を知り、災害への備えを事前に学習することは、減災に取り組むうえで有効です。

参照 総務省 消防庁|eカレッジの内容紹介

具体的にどうやって避難すればいいのか知りたい

地震、津波、洪水、土砂災害、そして火災などの危険が迫った時、あなたならどうしますか?

危険が迫った時の避難行動は、あなただけでなく、あなたの家族や近所の方々を救う大切な手段です。

これから、災害が起こった時の避難のポイントを見ていきましょう。

出典 総務省消防庁|防災・危機管理eカレッジ|避難

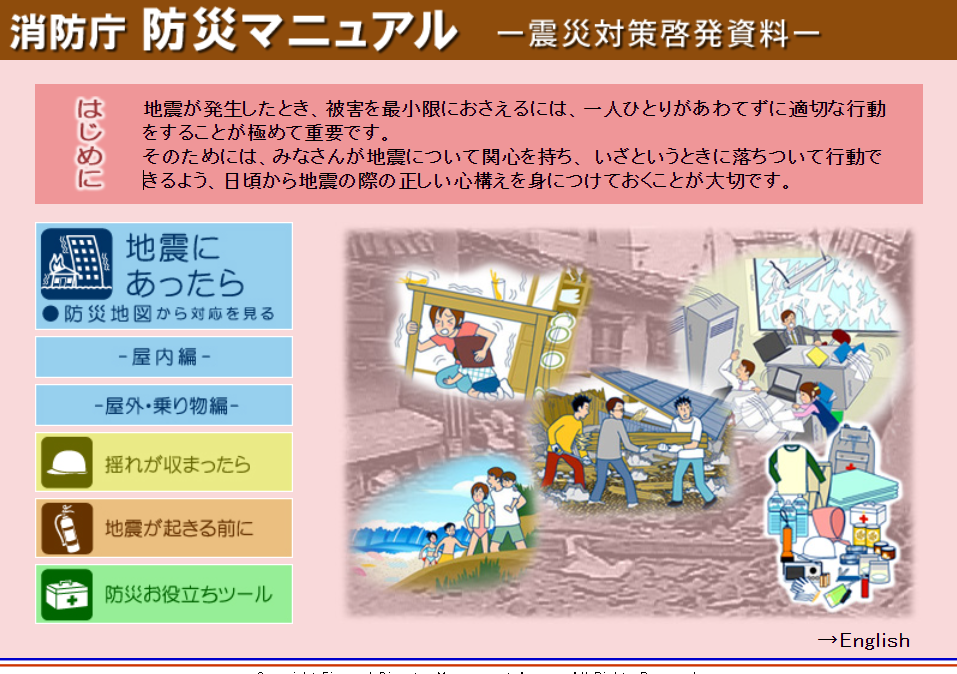

防災マニュアル ー震災対策啓発資料ー

地震が発生したとき、被害を最小限におさえるには、一人ひとりがあわてずに適切な行動をすることが極めて重要です。

そのためには、みなさんが地震について関心を持ち、 いざというときに落ちついて行動できるよう、日頃から地震の際の正しい心構えを身につけておくことが大切です。

出典 消防庁防災マニュアル

まとめにかえて

大地震への備えとして、地震の正しい知識を持ち、避難方法や防災行動を学ぶことが重要です。総務省消防庁が提供する「防災・危機管理e-カレッジ」などを活用し、過去の災害から学び、日頃から冷静に行動できる心構えを持つことが求められています。

21世紀 日本の課題 徹底検証 大地震にどう備えるか 〜東海地震 広がった危険エリア〜

「明日起きてもおかしくない」と言われる東海地震。今年、危険エリアが大幅に拡大され日本の人口の一割を占める地域が強化地域に指定された。今、国や自治体はこれまでの地震対策の抜本的な見直しを迫られている。新たな課題を検証する。

出典 NHKスペシャル