地区の約7割が焼失

1965年(昭和40年)1月11日 伊豆大島・元町大火

役場などがある東京都の伊豆大島最大の集落である元町地区で火災が発生、火災は、最大瞬間風速36.2m/sの強風下で延焼拡大し、翌12日7時前までに鎮火しました。

この火災で、東京都大島支庁や図書館、郵便局などの公共施設を含む家屋合わせて584棟が焼失し、元町地区の約7割が焼失しました。

風の強い日は、火災に注意

火災の発生や拡大には、風の強弱や湿度の高低が大いに関わりあります。

古くは、明暦3(1657)年の明暦の大火(振袖火事)で、カラカラ天気に砂ぼこりが舞い上がるほどの北西風が、大火を招いた原因の一つとされています。

また近年も強風による飛び火で同時多発の火災が発生し、広範な地区において延焼する火災が発生しています。歴史からの教訓を活かすことでダメージを少なくする取り組みは減災に有効と言えます。

住宅の防火

いのちを守る 10のポイント

様々な火災の中でも、特に住宅で発生する火災で多数の死者が出ており、その出火原因はたばこ、電気機器、ストーブ、こんろなど、生活する上で身近にある機器が多くを占めます。

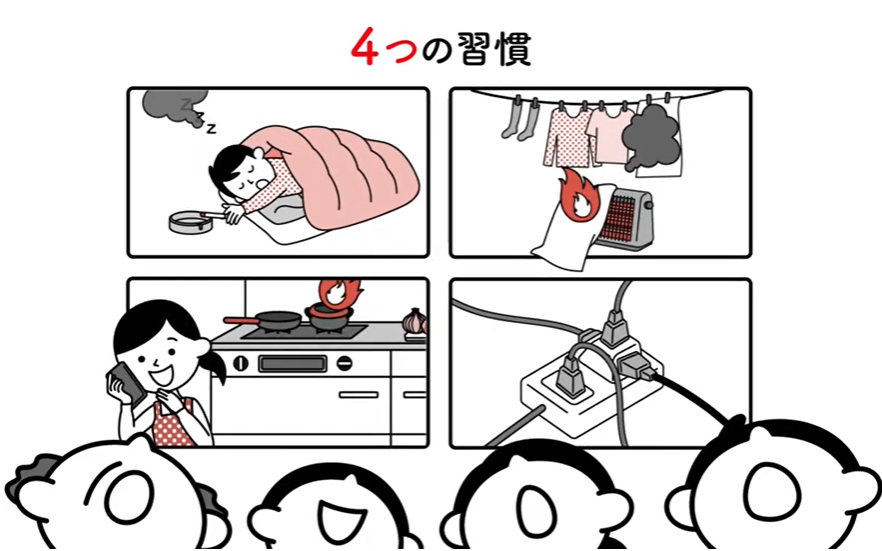

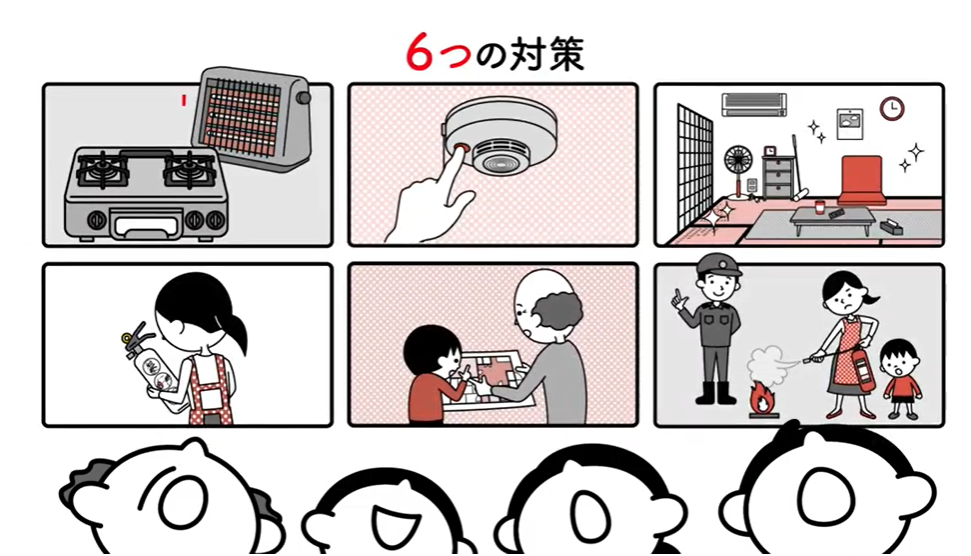

日頃から取り組んでいただく住宅防火対策として、4つの習慣、6つの対策からなる「住宅防火いのちを守る10のポイント」を取りまとめました。

是非、ご家族の皆様で住宅火災からいのちを守るための対策をご確認ください。

【消防庁で作成した、住宅防火対策の広報用映像】

出典 総務省消防庁|住宅防火 いのちを守る 10のポイント

出典 総務省消防庁ホームページ

4つの習慣

- 寝たばこは絶対にしない、させない

- こんろを使うときは火のそばを離れない

- コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

6つの対策

- 火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全対策の付いた機器を使用する

- 火災の早期発見のために、住宅用火災報知器を定期的に点検し、10年を目安に交換する

- 火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは、望遠品を使用する

- 火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく

- お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく

- 防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う

まとめにかえて

火災は地域に関わらず発生する災害です。その出火原因はストーブ、こんろなど生活する上で身近にある機器が多く、季節に起因する部分もあります。さらに風や住宅の密集状況などで延焼により被害が広く範囲に及ぶ場合があります。

火災は人間が原因になることが多い災害です。先ず自分が火元にならないようにすることが大事です。

火災の傾向

主な出火の原因は放火及び放火の疑い、たばこ、こんろ、たき火、火あそび、ストーブなどです。

建物火災では、年間約1,500人(平成19年中)の人が亡くなっています。その死因の二大原因は、一酸化炭素中毒・窒息と火傷となっています。また、住宅火災で亡くなった人を年齢別にみると、65歳以上の高齢者の占める割合が半数以上を占めています。今後、さらに高齢化が進むことを考えると、住宅火災の発生と被害を低減するため、住宅防火対策が必要です。【平成22年のデータによる補足あり】

出典 総務省消防庁|防災・危機管理eカレッジ|火災