2015年9月に発生した関東・東北豪雨は、記録的な大雨により鬼怒川が決壊し、広範囲に甚大な被害をもたらしました。この災害では、19の一級河川が氾濫し、多くの住民が孤立する事態に陥りました。このことから市町村の区域を越えた広域避難の重要性が改めて認識され、避難場所や経路を事前に把握しておくことが防災に取り組む上で重要です。

記録的大雨による堤防の決壊

2015年(平成27年)9月7日から11日にかけて 関東・東北豪雨、鬼怒川決壊

台風18号から変わった低気圧の影響で関東・東北地方で、所によって5日間の総雨量が600mmを超える記録的大雨となり大きな被害が発生、「平成27年9月関東・東北豪雨」と命名されました。

このうち、10日は朝までに栃木県と茨城県に大雨特別警報が発表され、利根川の支流の鬼怒川では、朝から中流域の茨城県内で越水等が発生し、昼過ぎには常総市内で堤防が決壊し広い範囲が浸水しました。

19の一級河川で堤防が決壊

この豪雨で、19の一級河川で堤防が決壊し、溢水(いっすい)と越水(えっすい)による氾濫が67もの河川で発生しました。

特に、茨城県常総市では、市内を流れる鬼怒川の水位が、上流の栃木県内で降った大雨も加わって上昇し、三坂町(みさかまち)地区でおよそ200mにわたって堤防が決壊しました。大量の水が一気に住宅地に流れ込み、住宅が流出するとともに、多くの市民が逃げ遅れて孤立し、4,200人以上の方が消防、警察、自衛隊、海上保安庁の救助部隊に救出されました。そのうち、ヘリコプターによる救助者は1,339人にも上りました。

出典 総務省消防庁ホーム|防災・危機管理eカレッジ|関東・東北豪雨災害

洪水の被害のイメージをする上でどこまで浸水があるのかを想定しておくことは、身の安全を図る上で必要となります。

浸水想定区域図を浸水ナビで確認

洪水時の被害を最小限にするためには、住民のみなさん一人一人や企業などが平時より水害による被害のリスクを認識したうえで、 氾濫時の危険箇所についての情報を知っていただくことが何より重要です。

国土交通省及び都道府県では、河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域及びその区域が 浸水した場合に想定される水深を浸水想定区域図として公表しています。

出典 国土交通省

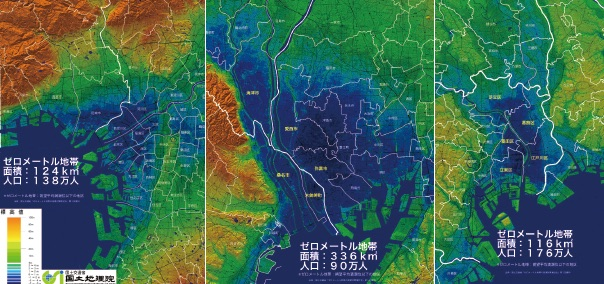

浸水の範囲から市町村の区域を越えた避難を考えることが、必要となる場合があります。

市町村の区域を越えた広域避難

平成27年9月に発生した関東・東北豪雨災害では、市町村の区域を越えた広域避難の課題が明らかになりました。

特に三大都市圏において、大河川の洪水や高潮により氾濫が発生した場合には、その浸水区域の広さ、避難対象人口の膨大さ、浸水継続時間の長さ等から、大規模かつ広域的な避難が必要になります。

参照 内閣府防災情報のページ

指定緊急避難場所データ

災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所です。

災害発生時は、その災害に対応している指定緊急避難場所へ避難してください。

例えば、大地震が発生し、津波の到達が予想される場合は、津波災害に対応している「指定緊急避難場所」に緊急的に避難します。

出典 国土地理院|指定緊急避難場所データ

まとめにかえて

豪雨災害では、市町村の区域を越えた広域避難が必要な場合があります。

どこに避難場所があるのか、避難経路がどうなっているのかは事前に知っておくことが大事です。防災はいざという時の前に備えておくことが基本だと言えます。

コメント